微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。

PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。

これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

PM2.5の問題点

PM2.5の問題には微小粒子状物質としての問題に加え酸化物質としての問題もあります。

一般には微小粒子物質としての問題が取り上げられますが、その微小粒子状物質は強い酸化物質も含まれています。

その事がPM2.5問題の本質だと思います。

PM2.5の原因

- 自動車の排気ガス: 最大の原因の一つです。

- 工場の排煙: 産業活動に伴う排出が問題となります。

- 家庭からの排出: 暖房器具の使用や調理などによる排出も無視できません。

- 自然発生: 火山噴火や砂漠の砂塵など、自然現象も原因の一つです。

健康への影響

- 呼吸器系: 気管支炎、ぜんそくの発症や悪化、肺がんのリスク増加

- 循環器系: 心臓病、脳卒中のリスク増加

- その他: 目の炎症、皮膚のトラブル、免疫機能の低下

環境への影響

- 視界不良: スモッグの原因となり、視界を悪化させます。

- 生態系への影響: 植物の生育阻害、農作物への被害

社会への影響

- 経済活動への影響: 外出を控えさせ、観光業やスポーツイベントなどに影響を与えます。

- 医療費の増加: 健康被害が増加することで、医療費が増大します。

対策

- 大気汚染物質の排出規制:自動車排ガス規制の強化、工場の排煙規制など

- 再生可能エネルギーの利用:石炭火力発電からの脱却、太陽光発電や風力発電の導入

- 大衆交通機関の利用促進:自動車利用の抑制

- 緑化:植樹活動

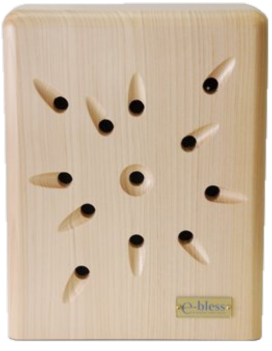

- e-blessの利用:e-blessの波による還元作用

e-blessによる対策

e-blessにはフィルター等によるろ過作用はありませんが、e-blessの波による還元作用があり超微細な粒子に対しても還元作用を及ぼします。

フィルター等のろ過作用をもってしても捉えることのできない微細な粒子に対しても還元作用を及ぼします。

また半径20メートルに及ぶ作用範囲があるため住宅やオフィスにおいても一台で十分有効です。